Stadt zwischen Stabilität und Veränderung, zwischen Kontinuität und Bruch – Die Biennale 2016 versucht Antworten.

Wachsende Städte und Zuwanderung

Jede Biennale in Venedig ist einen Besuch wert. Ja, Venedig als solches trotz der manchmal horrenden Touristenströme bietet immer wieder interessante Einblicke. Auch die heurige Architekturbiennale bietet Spannendes. Unter dem Titel „Reporting from the Front“ hat der chilenische Architekt und Kurator der heurigen Biennale, Alexandro Aravena, die Veränderungen der Stadt durch Wachstum und hier vor allem durch Migration in den Mittelpunkt der Biennale gestellt. Wir können davon ausgehen, dass heute mehr als 50% der Weltbevölkerung in Städten lebt und das trifft auch auf Europa zu. Und wir gehen in Richtung einer Verstädterung von 75% um etwa 2050. Städte wurden und werden damit in einem Ausmaß wie nie zuvor Stätten der Ankunft: arrival cities.

Arrival City

Die Ankunfts-Stadt ist auch das Hauptthema des deutschen Pavillons: „Making Heimat, Arrival Country“. Dabei werden – kritisch könnte man sagen in deutscher Manier – einige Gebote für eine erfolgreiche Ankunfts-Stadt festgehalten. Sie muss in existierenden Städten stattfinden und erschwinglich sein, sie soll lebendige Erdgeschosszonen aufweisen und mit der lokalen Wirtschaft verbunden sein. Sie sollte überdies viele informelle Elemente enthalten und auch Möglichkeiten der Selbstgestaltung offerieren. Nun, man könnte auch sagen, dass das Charakteristika einer jeden lebenswerten Stadt sind, aber wahrscheinlich treten sie bei der Vorbereitung auf Migration und Wachstum besonders deutlich hervor und das nimmt der deutsche Pavillon in dankenswerter Weise zum Anlass, diese Themen nochmals aufzugreifen und zu präzisieren. Jedenfalls bietet der mit Absicht seine Mauern durchbrechende deutsche Pavillon viele Beispiele der Bemühungen um Städte der Integration und den Beitrag der Architektur dazu.

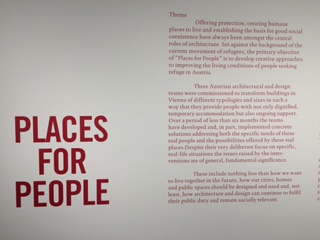

Eine alte/neue Rolle für Wien

Auch der österreichische Pavillon bietet Beispiele wie Architektur versucht Flüchtlinge in die Stadt zu integrieren. Insbesondere in der im Pavillon aufliegenden interessanten Zeitschrift, die unter dem Titel der Präsentation „Places for People“ mehrere Essays bringt, wird das Thema ausführlich behandelt. Nach dem Motto „Streets for People“ von Bernard Rudovsky ist die soziale Ausrichtung der österreichischen Präsentation klar. Natürlich geht es immer um Menschen, aber die Betonung der Priorität gegenüber dem Profit oder engstirnigen Interessen ist eine Aussage über eine klare Werthaltung.

Im konkreten wird gefordert, dass sich Wien seiner Verantwortung als Stadt der Integration – wieder(?) – bewusst wird. Sie hat jedenfalls in der Vergangenheit diese Rolle für Mitteleuropa eingenommen – manchmal bewusst, manchmal unbewusst oder sogar widerwillig. Und sie hat daraus auch Nutzen gezogen, denn ihr Erfolg geht auch auf diese Integrationsaufgabe zurück. Und sie hat diese Aufgabe auch oft gut gemeistert – im Laufe der Zeit nicht nur für Mitteleuropa sondern auch weit darüber hinaus. Wien ist ein Beispiel dafür, dass Zuwanderung meist kein Null-Summenspiel ist, beide können gewinnen: die, die neu hinzu kommen und die, die schon da waren – und das oft erst seit kurzem.

Konflikte zwischen alt und neu

Angesichts des städtischen Bevölkerungswachstums, vor allem durch Zuwanderung, müssen wir uns aber auf zweierlei Dinge vorbereiten. Wie können Städte so gestaltet werden, dass sie die Neuankömmlinge bestmöglich empfangen und in die Gesellschaft der schon bestehenden BewohnerInnen einfügen und einführen? Anderseits erwarten sich die schon vorhandenen BewohnerInnen, dass sie durch die Neuankömmlinge nicht allzu „gestört“ und vor allem nicht verdrängt werden: weder aus den Wohnvierteln, von den Arbeitsplätzen, den Spielplätzen etc. Konflikte in diesem Zusammenhang sind unvermeidlich, vor allem dann, wenn manche das Gefühl bekommen, sie werden von den MigrantInnen überholt. Und sie werden auch tatsächlich manchmal überholt. Das trifft oftmals auch diejenigen, die erst unlängst zugewandert sind und sich noch kaum die gesellschaftliche und wirtschaftliche Leiter hinaufbewegt haben. Leider wird gerade diese Problematik zu wenig beleuchtet. Sicher, wie immer wieder festgestellt wird, Architektur kann keine sozialen Probleme lösen, aber sie kann mithelfen Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen bereit sind, sich in diesem Sinne zu engagieren.

Netzwerk Stadt

Dabei dürfen wir nie vergessen, dass Städte soziale Einheiten/ Netzwerke sind und nicht bloß unter quantitativen und technischen Gesichtspunkten gesehen werden dürfen. Smart cities sollten daher niemals als leicht zu steuernde Einheiten betrachtet werden – unter der Voraussetzung man hat genug Daten. Technisch smarte Verkehrssysteme und Haushalte werden kommen und sind eine Errungenschaft. Autos werden mit Autos kommunizieren, ermöglicht durch das „Internet der Dinge“. Auch die Gesundheits- und Sozialversorgung wird sich in Zukunft neuer Technologien bis zum Roboter bedienen. Zusätzlich zu den Mensch-Mensch Beziehungen und denen zwischen Mensch und Maschine werden wir es verstärkt mit Maschine-Maschine Beziehungen zu tun haben. Diese vielfältigen Vernetzungen, auf die insbesondere der japanische Pavillon eingeht, stellen auch die Architektur vor neue Herausforderungen – vor allem eine Architektur wo die menschlichen Beziehungen nicht vernachlässigt werden sollen.

Jedenfalls werden sich die Probleme der sozialen Integration nicht durch die Maschinisierung bzw. die Roboterisierung des Lebens bzw. der Städte lösen lassen. Städte sind keine großen Maschinen, auch wenn generell Maschinen wie Roboter eine größere Rolle spielen werden. Aber diese können die potentiellen Spannungen weder vermeiden noch auflösen. Und Spannungen wird es geben, denn in den Ankunftsstädten und derer gibt es viele, kommt es zu einem großen Mix von Kulturen, Sprachen und Religionen. Und da ist dann die Vernetzung zwischen den Menschen und damit eine Architektur, die eine solche Vernetzung fördert, besonders gefragt.

Wien darf nicht Chicago werden

Wien darf nicht Chicago werden, meinte die FPÖ schon vor längerer Zeit im Zusammenhang mit der Zuwanderung und der damit ihrer Ansicht verbundenen Steigerung der Kriminalität. Erst unlängst hat ein junger österreichischer Architekturprofessor, der in der Schweiz aber auch in Südamerika arbeitet, zu mir festgestellt: im Vergleich zu Zürich wird Wien immer südamerikanischer. Er meinte das sehr positiv und verwies auf die Lebendigkeit und das südliche Ambiente Wiens. Das wird als solches auch von vielen Wienerinnen geschätzt, allerdings nicht die damit verbundene Überfüllung mancher öffentlicher Verkehrsmittel, die Zunahme der Bettelei etc. Wahrscheinlich kann man das eine ohne das andere nicht haben. Und es lässt sich leicht nachweisen, dass schrumpfende Städte größere Probleme auch bei der Armut und der Versorgung aufweisen als wachsende. Und manche BürgermeisterInnen werben Flüchtlinge an, um ihren schrumpfenden Städten neue BewohnerInnen zuzuführen. Aber dennoch muss man in wachsenden Städten besonders auf die Probleme des Zusammenlebens und des Zusammenstoßens von Neu und Alt aufpassen.

Verslumung und Gentrifizierung

Herausfordernde Veränderungen von manchen Stadtvierteln betreffen nicht nur die „Entwertung“ – im Extremfall Verslumung – durch die Zuwanderung ärmerer bzw. weniger qualifizierten MigrantInnen. Auch die „Aufwertung“ von Stadtteilen durch die „gentrification“ mittels Zuwanderung von neureichen Personen kann ein Problem darstellen. Unlängst hat ein Aktivist und Autor aus Harlem sich massiv gegen die Zuwanderung reicher Personengruppen gewandt. Eine solche Zuwanderung würde das „Erbe Harlems und damit dessen Zukunft“ gefährden. In allen Fällen muss die Veränderung von Städten und Stadtteilen von der Politik mit Vorsicht und Sensibilität begleitet und wenn geht gesteuert werden. Und auch der Tourismus kann zu einer Entfremdung der Einwohner von ihrer Stadt beitragen. Dann sind die Zuwanderer keine permanenten sondern vorübergehende, was deren Integration nicht leichter macht und zur Abwanderung der „StammbewohnerInnen“ beiträgt. Auch Venedig ist ein gutes Beispiel dafür. Man muss dann schon auf die Giudecca „flüchten“ um ein angenehmes Verhältnis zwischen BewohnerInnen und Touristen zu erleben und abseits der „Trampelpfade“ herrliche Ecken zu erleben.

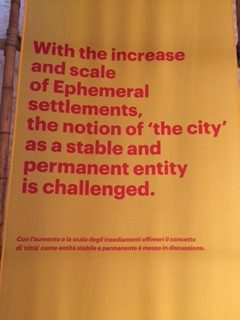

Veränderung versus Stabilität

Wir müssen sicher zur Kenntnis nehmen, dass Städte einem permanenten Veränderungsprozess unterworfen sind. Sie sind durch ein ständiges Kommen und Gehen gekennzeichnet, allerdings heute mehr durch ein Kommen als durch ein Weggehen. Heute gilt mehr denn je der alte Architekten-Spruch „Nichts ist fix“. Aber anderseits haben viele Menschen das Bedürfnis nach Stabilität und Kontinuität. Sie fürchten sich geradezu vor Veränderungen und die Aussicht auf eine ständig sich in Veränderung befindende Stadt schreckt sie mehr als dass sie Neugier hervorruft. Vielleicht ist die im – mit Recht preisgekrönten – spanischen Pavillon dargestellte unfertige Architektur, die Bestehendes in das Neue integriert ein – architektonischer – Ausweg. Sicher geht die spanische Präsentation von den durch die Wirtschaftskrise bedingten unfertigen Projekten aus. Aber das Unfertige kann einerseits als Symbol für die ständigen Veränderungen dienen und anderseits gleichzeitig das Vorhandene bewusst mit einbeziehen und so vor der Zerstörung bewahren.

Bedeutung des öffentlichen Raums

Es bedarf jedenfalls – auch bei vorsichtigen Veränderungen des Bevölkerungsmixes – einer intensiven Diskussion zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, um die potentiellen Konflikte zu benennen und Wege der Konfliktbewältigung zu finden. In diesem Zusammenhang sind öffentliche Räume besonders wichtig. Sie sind Orte sowohl der zufälligen als auch der geplanten Begegnung und Kommunikation. Die öffentlichen Plätze müssen ,wie es der afrikanisch/europäische Architekt David Adjaye ausdrückt: „den BewohnerInnen ein Gefühl geben an ihrer Umgebung teilzuhaben, sie müssen sie ermutigen ihre Umgebung zu benützen und sie müssen Barrieren abbauen.“

Auf der jüngsten wissenschaftlichen Konferenz des Sir Peter Ustinov Instituts an der Universität Wien wurde ausführlich über die Bedeutung der Kontakte für den Abbau der Ängste und der Vorurteile diskutiert. Es ist durch mehrerer empirische Studien klar erwiesen, dass je höher die Anzahl der Kontakte, desto geringer die Vorurteile gegenüber den Minderheiten und Flüchtlingen. Natürlich kann der Effekt der Kontakte durch aktive Interventionen, die Menschen zusammenführen, noch erhöht werden.

Bottom up approach

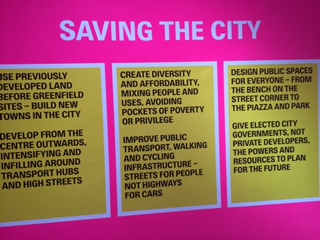

Man kann auch vom Städtebau von unten sprechen, von einem „bottom up“ Konzept. Es geht also nicht nur um attraktive und faszinierende Gebäude sondern auch um einladende und die Kreativität und die Kommunikation unterstützende, allgemein zugängliche Plätze, die den Fluss der Gebäude unterbrechen. Gerade wenn wir Städte mit hoher Dichte, gemischter Nutzung und einer hohen Fußgängerfreundlichkeit anstreben, brauchen wir allgemein zugängliche Freiräume. Und dabei geht es nicht nur um einige zentrale Plätze sondern auch um viele kleinere, attraktive Plätze nahe den – gemischten – Wohngebieten, also vor allem auch in der Peripherie. Sie regen dazu an, viele Wege zu Fuß zurückzulegen, das erhöht die Anzahl der zufälligen Begegnungen, verringert den Energieverbrauch und fördert auch die Gesundheit. Dazu gibt es viele Beispiele auf der Biennale, die vor allem aus dem Entwicklungsländern kommen, aber durchaus zur Entwicklung der europäischen Städte beitragen können.

Inzwischen gibt es eine Reihe von Feldstudien, die eindeutig belegen, dass Kontakte Ängste und Vorurteile abbauen und das Zusammenleben erleichterten. Das gilt für zufällige Kontakte, aber man kann auch durch geeignete und gezielte Stadtorganisation, inklusive Architektur der Kontakthäufigkeit und -intensität nachhelfen. So können insbesondere in Städten der Ankunft die Integration befördert und die entstehenden Konflikte gemeistert werden. Aber selbstverständlich sind auch Schulen, Bibliotheken, Kirchen etc. solche von prinzipiell vielen geteilte und gemeinsam benützen Räume.

All diese offenen und „geschlossenen“ Räume schaffen die Möglichkeiten, dass sich Menschen mit verschiedenen Hintergründen in eine(!) Gesellschaft integrieren. Solche Gesellschaften stellen keinen Einheitsbrei dar, aber sie verhindern Ghettos und eine deutlich differenzierte Klassengesellschaft. Vielfältigkeit ist ein Wert, wenn sie mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht im Widerspruch steht. In allen Fällen muss auch erreicht werden, dass sich Gastfreundschaft und Sicherheit nicht widersprechen und dass beide gewahrt bleiben. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass das emanzipatorische Potential der Städte voll ausgenützt werden kann.

Es muss aber betont werden, dass sich Stadtplanung und Stadtgestaltung nicht nur auf das Zentrum konzentrieren soll. Gerade in der Peripherie, wo viele MigrantInnen ankommen und/oder wo viele Menschen aus den zu teuer werdenden Zentren hinziehen, ist eine klare Integrationsstrategie unter Einbeziehung gemeinsam genutzter Räume sehr wichtig. Die Vernachlässigung peripherer Räume durch mangelnde Infrastruktur von der Verkehrsanbindung bis zu Schulen, Krankenhäusern etc. ist nicht nur sozial ungerecht sondern auch demokratiepolitisch gefährlich und schafft unnötige Konflikte und Distanzierungen von den gemeinsamen Interessen der Stadt und der Stadtpolitik. Ausgeklügelte Überwachungssysteme, gerade in diesen Gebieten, ersetzen nicht eine kluge und sozial ausgerichtete Stadtpolitik. Das Recht auf eine gerechte Stadt und ausreichend allgemein zugängliche öffentliche Räume muss für die BewohnerInnen aller Stadtviertel gelten.

Mehr Natur in die Städte?

Beispiele, die auch für uns Europäer Gültigkeit haben, beziehen sich auch auf die Einbeziehung der Natur in die Stadt. Das ist sicherlich ein heikles Thema. Stadt ist nicht Natur wie sie uns die ländlichen Regionen bieten bzw. bieten sollen. Aber je dichter eine Stadt ist – und wir brauchen aus Gründen des Ressourcensparens dichte Städte – desto mehr muss überlegt werden, wie wir Grün in die Stadt bringen können. Einer meiner früheren Mitarbeiter in der Wiener Stadtverwaltung hat es auf die einfache Formel gebracht: jeder und jede sollte, wenn er/sie aus dem Fenster schaut, einen Baum sehen. Der vietnamesische Architekt Vo Trong Nghia hat dazu eine besonders herausfordernde Lösung angeboten, um Bäume in die Stadt zu bekommen. Aber mit der Anlegung von kleineren Parks oder dem Konzept des „urban gardening“ gibt es viele Wege, Stadt und Natur zu verbünden ohne Stadt aufzulösen oder zu versuchen, sie der Natur anzugleichen.

Biologie und Stadtplanung

Einen noch viel breiteren Ansatz der Verbindung zwischen Stadt und Natur wählten die Kuratoren des israelischen Pavillons unter dem Motto „LIFEOBJECT: Merging Biology & Architecture“. So sind Begriffe bzw. Phänomene wie Resilienz, Hybrid, Symbiose, Differenzierung, Komplexität etc. der Natur und den Städten eigen und können gleichermaßen zur Analyse aber auch zur bewussten Gestaltung herangezogen werden. Für die aktuellen Diskussionen ist insbesondere der Begriff der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit, besonders relevant. Denn diese Widerstandsfähigkeit steht nicht im Widerspruch zum Wandel. Es ist sehr kurzsichtig und falsch Widerstandsfähigkeit mit Ablehnung von Veränderungen zu identifizieren. Im Gegenteil, nur jener – städtische – Organismus ist widerstandsfähig, der bereit und fähig zum Wandel, zur Flexibilität, zur Kreativität und zur Veränderung ist. Diese Fähigkeiten sind die Voraussetzungen zum längerfristigen Bestand in einer sich verändernden Welt.

Der israelische Pavillon geht aber auch auf die traditionelle Trennung zwischen dem Gebauten und der Natur ein und versucht darzustellen, dass diese Trennung immer weniger zeitgemäß ist. Die „Natur“ beeinflusst immer mehr das Bauen bis zur Wahl der Baustoffe und der Berücksichtigung der Klimaverhältnisse. Umgekehrt wird versucht die Einflüsse der gebauten Umwelt auf das (Klein-)Klima in Rechnung zu stellen und zu kontrollieren. In diesem Sinne geht es immer weniger um den visuellen Eindruck und um das Repräsentative der Architektur sondern um die Materialität und die Leistung (performance) der Gebäude und der Stadt insgesamt.

Das Soziale an der Architektur

Grundsätzlich muss sich die Architektur ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden, sie ist ein soziales Gut. Natürlich brauchen wir auch weiter innovative und experimentelle Architektur, die sich nicht auf das Soziale bzw. das Nachhaltige einengen lässt. Nicht nur reiche Private sondern auch weniger reiche öffentliche Institutionen sollten für eine solche Architektur offen sein. Sparen sollte nicht verhindern, dass die öffentlichen Einrichtungen auch einen Beitrag zur „künstlerischen“ Seite der Architekturentwicklung beitragen. Die soziale und nachhaltige Orientierung der Architektur ist kein Plädoyer für ein „Duckmäusertum“, wie es unlängst die Neue Zürcher Zeitung für Zürich festgestellt hatte.

Aber gute und sogar ausgezeichnete Architektur muss nicht teuer sein. Architektur sollte sich nicht immer verstecken – und das gilt vor allem auch für die öffentlichen Nutzungen – aber sie muss auch nicht immer auftrumpfen. Ohne Qualität zu verlieren sollte sie sich den gegebenen Herausforderungen anpassen. Aber Aufgabe der Architekturpolitik ist es, in Abstimmung mit der Stadt- und Regionalpolitik zu einer Umwelt beizutragen, die neben Nachhaltigkeit auch den sozialen Zusammenhalt fördert. Architektur allein kann das nie schaffen, aber sie kann einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu leisten. Das wird auch in mehreren Beiträgen der Biennale so festgehalten, aber die Architektur sollte sich nicht selbst von einer sozialen Verantwortung freisprechen. Es bleibt also noch viel zu tun, auch nach dieser Biennale.

Eine IBA plus für Wien?

Auch für Wien gibt es besondere Aufgabenstellungen. Nicht nur was den sozialen und insbesondere auch den wieder forcierten kommunalen Wohnbau betrifft. So hat der bekannte Architekt Wolf Prix – ein Kritiker der Biennale – unlängst gefordert, die von der Stadt Wien vorbereitete Internationale Bauausstellung IBA sollte eine IBA plus werden, also eine mit vielen neuen und auch kontroversen Ideen. Nun sowas ist leicht gefordert aber es wäre spannend und gerecht, den Anspruch an die Wiener IBA besonders hoch zu stecken. Sicher, eine noch so gute IBA kann die Biennale nicht ersetzen aber man kann von ihr lernen, auch von der diesjährigen und Wien hat mit der IBA den Vorteil auch Dinge in die Praxis umzusetzen. Wien könnte eine eigene, besonders sozial, nachhaltig und innovative „Front“ schaffen über die dann weltweit berichtet werden würde.